Herr Harms, Ihr Buch „Der NGO-Komplex. Wie die Politik unser Steuergeld verpraßt“ ist am Montag erschienen – und schon ein Bestseller.

Björn Harms: Die erste Auflage ist jedenfalls vergriffen, das kann ich Ihnen hier exklusiv verkünden. Aber keine Sorge: Für genügend Nachschub ist gesorgt.

Warum ist Ihr Buch so eingeschlagen?

Harms: Weil es einen Nerv trifft. Immer weniger Bürger sehen es ein, sich durch diesen NGO-Komplex bevormunden zu lassen und ihn auch noch durch ihre Steuergelder zu finanzieren. Oder denken Sie an die 551 Fragen, die die CDU gerade im Bundestag zur Finanzierung linker NGOs gestellt hat und die überaus scharfen Reaktionen von Grünen und SPD darauf.

Nun hat die Bundesregierung die Fragen beantwortet: Demnach gebe es keine Anhaltspunkte dafür, daß die geförderten „NGOs eine Schattenstruktur bilden“.

Harms: Ich benötige aber keine Bundesregierung, um die Existenz solcher Strukturen festzustellen. Die Inhalte meines Buches beweisen das Gegenteil. Allerdings würde ich auch nicht von einer „Schattenstruktur“ sprechen, denn der NGO-Komplex findet nicht im geheimen statt. Nur soll, wenn es nach der politischen Linken geht, nicht darüber debattiert werden, was es mit ihm eigentlich auf sich hat.

Was hat es mit ihm auf sich?

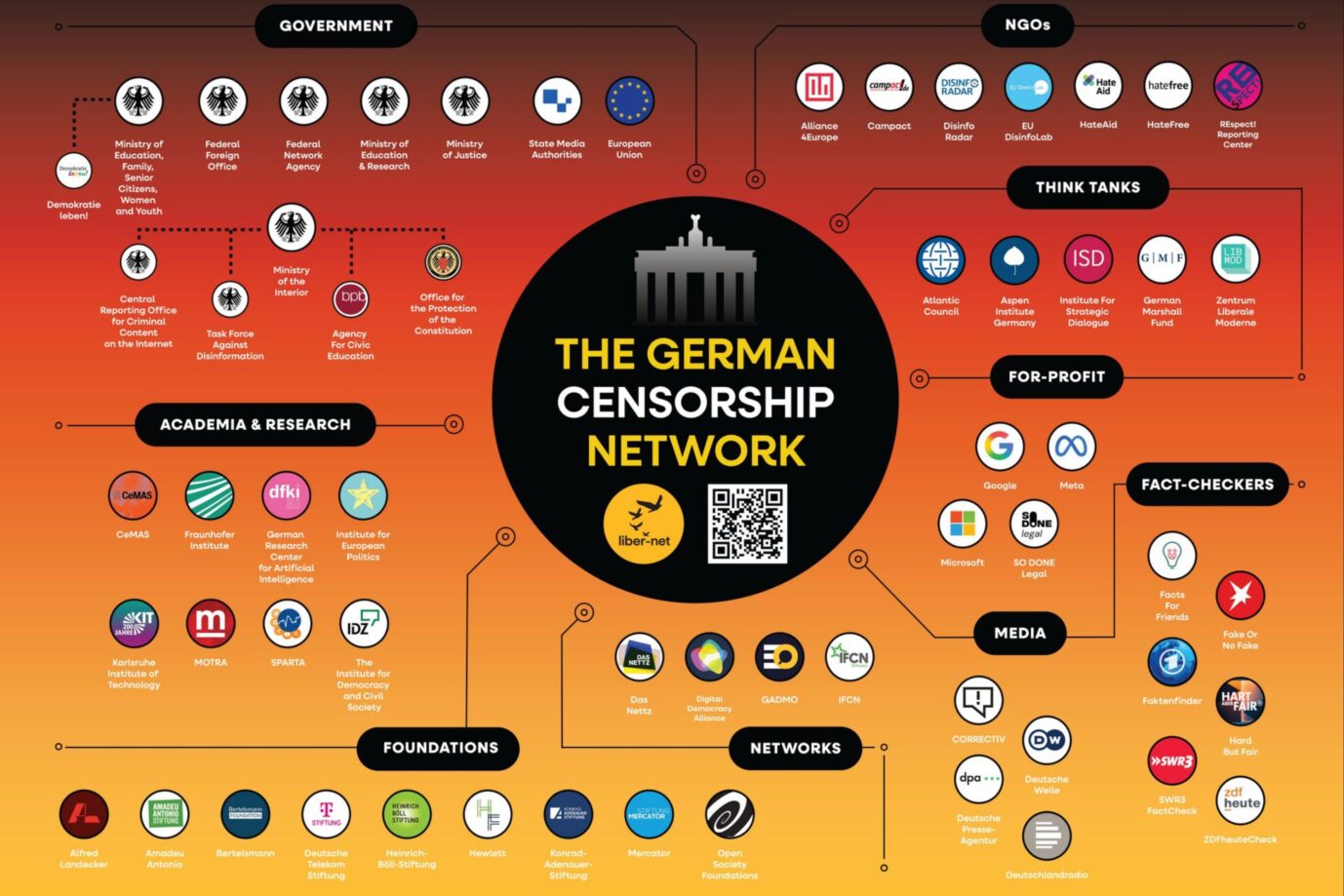

Harms: Tatsächlich handelt es sich um ein Geflecht aus linken Lobbygruppen, eine Art zweiten Öffentlichen Dienst aus verschiedensten Initiativen und Vereinen, die zum verlängerten Arm der Politik geworden sind. Die mitunter die Politik auch vor sich hertreiben, indem sie die öffentliche Debatte beeinflussen und eine linke Deutungshoheit sicherstellen.

„Der ‘therapeutische Staat’ will Andersdenkende ‘heilen’“

Vereine und Interessengruppen sind allerdings für die Demokratie konstituierend, nicht umsonst ist das Vereinsrecht im Grundgesetz verankert. So organisierte sich die deutsche Nationalbewegung zum Beispiel in Liederkränzen und Schillervereinen, um ein gemeinsames demokratisches Deutschland durchzusetzen.

Harms: Ja, doch das waren echte NGOs, also Non-Governmental Organizations – weder vom Staat finanziert, noch sein langer Arm. Im Gegenteil, sie waren Elemente wirklicher Demokratie, weil sie Staat und Regierung gegenüberstanden. Dieses Prinzip hat sich heute völlig umgekehrt.

Inwiefern?

Harms: In fast allen westlichen Ländern sind wir vom freiheitlichen zum „therapeutischen Staat“ übergegangen – ein Begriff des ungarisch-amerikanischen Psychiaters Thomas Szasz, den der US-Politologe Paul Gottfried weiterentwickelt hat: Der Staat erfüllt nicht mehr allein seine Grundfunktionen, etwa Sicherheit und Ordnung herzustellen, sondern versteht sich als moralisch-erzieherische Instanz. Er greift aktiv in das Denken und Verhalten seiner Bürger ein, um vermeintliche gesellschaftliche „Krankheiten“ wie Rassismus, Sexismus oder andere „reaktionäre“ Einstellungen zu „heilen“.

Passend dazu hat Hans Magnus Enzensberger in seinem Essay „Ausblick auf den Bürgerkrieg“ bemerkt, daß der einflußreiche Aufklärer Jean-Jacques Rousseau, der das Denken der Linken stark beeinflußt hat, doch siegreich geblieben ist – aber nicht weil die Produktionsmittel, sondern weil die Therapie verstaatlicht wurde. Im Buch zitiere ich zum Beispiel eine Studie, die explizit davon spricht, Kinder hätten gesellschaftlich Unerwünschtes in der Schule „zu verlernen“.

Durchgesetzt wird das, wie Sie schreiben, unter anderem per „Pathologisierung“. Was ist damit gemeint?

Harms: Da der Staat nicht mehr Mittel wie offene Zensur anwendet, greift er auf therapeutische Ansätze zurück. Während im freiheitlichen Staat unterschiedliche Meinungen noch als konstituierend für den demokratischen Pluralismus galten, deklariert der therapeutische Staat abweichende Meinungen zu Pathologien, wie Xenophobie, Homophobie, Islamophobie etc.

Zum Beispiel soll Deutschland eine Einwanderungsgesellschaft sein, „Vielfalt“ immer positiv gesehen werden – das ist intrinsisch zu akzeptieren! Und wer anders denkt, hat eine als krankhaft geltende Denkweise. Das ist eine Form des soften Totalitarismus. Soft, weil er nicht davon abhängig ist, daß man mit Polizeieinheiten zur Hausdurchsuchung einreitet – obwohl es das auch gibt, Stichwort „Schwachkopf“-Affäre.

Aber im Grunde ist diese Form der Zensur viel feinfühliger, weil sie bereits im Kopf der Bürger beginnt. Denken Sie an die Allensbach-Studie, nach der seit der ersten Erhebung 1953 noch nie so viele Deutsche Angst hatten, ihre Meinung offen zu sagen, wie heute. Das ist Folge der Pathologisierung der „falschen“ Meinungen.

„’Zivilgesellschaft’ ist das Zauberwort des NGO-Komplexes“

Das Ganze funktioniert, so Ihr Buch, im Zuge einer „Kreislaufwirtschaft“ zwischen Politik und NGO-Komplex. Was hat es damit auf sich?

Harms: Lassen Sie mich das anhand eines Beispiels erklären: Das Bundesfamilienministerium beauftragte das Kompetenznetzwerk gegen Haß im Netz mit einer Studie zum selben Thema. Das Netzwerk besteht aus Lobbygruppen, die für die Studie weitere Fördermittel erhielten.

Die Studie förderte dann das „überraschende“ Ergebnis zutage, daß Haß im Netz omnipräsent sei und im Kampf dagegen mehr getan werden müsse. Wie also lautet die entscheidende Forderung? Es braucht mehr Geld: Die Regierung müsse solche und ähnliche Vereine mit weiteren Millionen versorgen!

Das Prinzip ist ebenfalls bei Gesetzesanhörungen zu beobachten, wo linke Lobbys bei Voranhörungen auf die Textentwürfe Einfluß nehmen – mit dem Ergebnis, daß die Gesetze oft den Vorstellungen entsprechen, die diese zuvor in den Anhörungen geäußert haben.

Zum Vergleich: Würden Banken auf diese Weise beispielsweise Einfluß auf Gesetzesvorhaben zur Deregulierung der eigenen Branche nehmen, würde das natürlich heftig kritisiert werden. Wenn es stattdessen aber um Gesellschaftspolitik geht, wird so etwas nicht nur toleriert, sondern sogar als gut und richtig akzeptiert.

Warum?

Harms: Das Zauberwort heißt „Zivilgesellschaft“ – ein Begriff, der das verräterische Wort Lobby ersetzt. Wie „NGO“, so hat auch „Zivilgesellschaft“ einen fundamentalen Bedeutungswandel durchgemacht: Ursprünglich faßte diese Bezeichnung die oppositionellen Kräfte in kommunistischen Staaten wie in der Sowjetunion oder der DDR zusammen.

Heute ist sie dagegen zum Tarnbegriff linker Lobbys geworden, ja zum Dachformat des NGO-Komplexes, der sich damit den Anschein gibt, bei seiner Agenda handele es sich nicht um eine ideologische, sondern um unverdächtige Bürgerinteressen. Kurz: Per „Zivilgesellschaft“ erklärt sich der hochpolitische NGO-Komplex zum Teil der Bürgergesellschaft.

Verdrängt die Zivilgesellschaft die reale Bürgergesellschaft nicht geradezu?

Harms: Richtig, der Raum des Öffentlichen – in dem eigentlich die wirkliche Gesellschaft ihre Wünsche und Interessen gegenüber der Politik artikulieren sollte – wird inzwischen von der Zivilgesellschaft besetzt: Wie ein Riegel hat sie sich zwischen Politik und Gesellschaft geschoben und behindert deren für die Demokratie unabdingbare Kommunikation. Im Sinne des marxistischen Theoretikers Antonio Gramsci könnte man die Zivilgesellschaft als eine Summe von Akteuren verstehen, die wesentlich dazu beitragen, den gesellschaftlichen Status quo zu stabilisieren und eine Veränderung der gesellschaftlich-politischen Machtverhältnisse unmöglich zu machen.

„CDU und FDP verstehen nicht, daß die Zivilgesellschaft sie haßt“

Die Union wollte einigen ihrer Akteure mit ihren 551 Fragen nun näher auf die Finger schauen.

Harms: Diese Wirkweise hat die Partei aber immer noch nicht verstanden, genauso wenig wie große Teile der FDP. Sie halten die Signale, die sie aus dem Potemkinschen Dorf der Zivilgesellschaft bekommen, für Signale aus der echten Gesellschaft. Das erklärt das in den Augen der echten Gesellschaft zum Teil absurde Verhalten dieser Parteien, wie etwa aktuell die Entscheidung der Union, alle Wahlversprechen über den Haufen zu werfen und die gerade von den Bürgern abgewählte Ampelpolitik im Grunde fortzusetzen.

Aber nicht nur das, CDU und FDP verstehen nicht einmal, daß die Zivilgesellschaft sie haßt und bekämpft – und sie nicht nur bei den letzten Massendemos vor der Bundestagswahl, sondern bereits seit Anbeginn als Gegner markiert, sobald sie versuchen, eigenständige Politik zu machen. Ähnlich erfolgreich ist die Zivilgesellschaft auch bei der Täuschung vieler Bürger, gegenüber denen sie ihre Ideologisierung und vor allem ihre Anbindung an den Staat zu verschleiern vermag.

Weshalb viele Menschen die genannte Kreislaufwirtschaft auch nicht durchschauen: sie erkennen etwa nicht, daß die „Experten“, auf die sich die Politik beruft und die ihnen in den Medien, allen voran den öffentlich-rechtlichen, zur Legitimation der Politik präsentiert werden, oft ganz oder teilweise staatlich finanzierte Lobbyisten des NGO-Komplexes sind.

Apropos „staatliche Finanzierung“: Von wieviel Geld sprechen wir?

Harms: Allein durch das Maßnahmenpaket des von der Regierung Merkel 2020 eingerichteten „Kabinettsausschusses zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus“ wurden im Zeitraum bis 2024 mehr als eine Milliarde Euro für linke Vereine, Migrantenverbände und sonstige Polit-Aktivisten versprochen. Um wieviel Geld es sich insgesamt handelt, ist schwer zu sagen, da wir es mit einer unüberschaubaren Zahl an Initiativen zu tun haben, die zudem über alle staatlichen Ebenen verteilt sind.

Können Sie deren Zahl nicht in etwa eingrenzen?

Harms: Nur das Förderprogramm „Demokratie leben!“, das 2014, also ebenfalls unter der Regierung Merkel, durch die damalige SPD-Bundesfamilienministerin Manuel Schwesig ins Leben gerufen wurde, finanziert heute über 700 Projekte. Doch auch andere Ministerien haben ihre Förderprogramme – und nicht nur Bundes-, sondern auch diverse Ministerien aller Bundesländer. Das geht bis hinunter zur kommunalen Ebene. Daher ist weder die Gesamtsumme noch die Zahl der Projekte wirklich zu bestimmen. Sie können aber von etlichen Milliarden an Steuermitteln ausgehen, die hier in den vergangenen Jahren an linke Lobbygruppen verteilt wurden.

„Am Ende ist es egal, welche Partei die Bürger an die Macht wählen“

Als größte Bedrohung analysieren Sie, daß der Staat Maßnahmen an den NGO-Komplex auslagert, die ihm selbst rechtlich verboten sind – zum Beispiel?

Harms: Am Montag haben allein in NRW vier neue, vom Land finanzierte Meldestellen, die von NGOs betrieben werden, die Arbeit aufgenommen. Dabei geht es erneut um „Delikte“, die unterhalb der Strafbarkeitsgrenze liegen, die der Staat selbst also nicht ahnden kann. Gleichwohl ist es ihm auf diese Weise möglich, am Grundgesetz vorbei ein Klima der Bedrohung und der Denunziation zu schaffen.

Wo führt das hin?

Harms: Daß es am Ende völlig egal ist, welche Partei an die Macht gewählt wird. Denn solange dem NGO-Komplex nicht der Stecker gezogen wird, sorgt dieser dafür, daß die Leitlinien der Politik die gleichen bleiben sowie dafür, daß die politische Hegemonie der Linken sich verstetigt.

Führt das zu einem neuen Totalitarismus?

Harms: Es hat zumindest totalitäre Züge. Und es führt zu einer gigantischen Bürokratie, die bekanntlich nicht wieder verschwindet, weil Bürokraten sich nie selbst abschaffen, sondern immer neue Gründe finden, ihre Existenz zu legitimieren.

Die von Ihnen beschriebenen Prozesse laufen doch nicht nur auf Entmachtung hinaus, sondern offensichtlich auf Gleichschaltung. Ob sie damit durchkommen ist eine andere Frage, aber falls ja, endet das doch nicht nur in einer Diktatur – also: Klappe halten, wir haben die Macht! –, sondern im Totalitarismus, also: ihr habt keine eigenen, sondern unsere Gedanken!

Harms: Ein softer Totalitarismus ja, aber keiner, der mit dem zu tun hat, woran man denkt, wenn man von früheren Totalitarismen hört, wie etwa einem umfassenden Polizeistaat. So wird zum Beispiel derzeit im Bundesinnenministerium eine Einheit für die Früherkennung von Desinformation aufgebaut, natürlich unter Einbindung von NGOs. Das erinnert etwa an den Science-fiction-Blockbuster „Minority Report“ mit Tom Cruise, in dem eine „Pre-Crime“-Polizei Verbrechen verhindern soll, bevor sie in der Zukunft überhaupt geschehen. Dieser Ansatz setzt sich im Kopf des Bürgers fort und führt dazu, daß er sich sagt: Ich halte mich von vornherein raus.

„Jetzt warnen auch andere – aber wir waren zuerst an dem Thema dran“

Wie läßt sich dem NGO-Komplex der „staatliche Stecker ziehen“, wie Sie fordern?

Harms: Es fängt damit an, ein Bewußtsein für das Problem zu schaffen – zu eben diesem Zweck habe ich mein Buch geschrieben. Und dessen Erfolg, sprich, das enorme Interesse, auf das es stößt, macht Mut. Langfristig aber hilft nur eine Art „Doge“-Behörde, wie die Elon Musks in den USA. Also, daß die Politik penibel alles durchforstet und überflüssige Gelder streicht, um sich vom NGO-Komplex konsequent zu säubern. Fragen Sie mich aber bitte nicht, wie wir das erreichen, dafür bin ich nicht zuständig, sondern die Parteien.

Zum Schluß: Hat Ihre Zeit als JF-Redakteur eigentlich eine Rolle für die Entstehung des Buches gespielt?

Harms: Das Buch ist das Produkt meiner siebenjährigen Beschäftigung mit dem Thema, die in der Tat begann, als ich noch JUNGE FREIHEIT-Redakteur war. Damals hat sich kaum jemand für das Thema interessiert. Heute warnt sogar die Welt vor einem „deutschen Deep State“ und „der gefährlichen Macht der angeblichen NGOs“. Das ist auch ein schönes Kompliment für die JF, daß man sagen kann: Wir waren zuerst an dem Thema dran.

__________

Björn Harms ist stellvertretender Chefredakteur des Nachrichtenportals Nius und Autor von „Der NGO-Komplex. Wie die Politik unser Steuergeld verpraßt“. Geboren 1991 in Berlin, studierte er Geschichte, Politik und Soziologie und war von 2017 bis 2023 Redakteur der JUNGEN FREIHEIT.